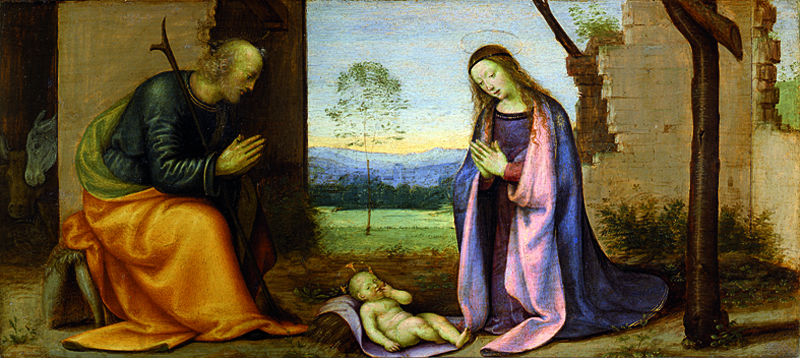

María dio a luz a su hijo primogénito,

lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre

(Lc 2,7)

Este largo año que está a punto de terminar ha visto cómo la violencia ha ido en aumento. Hemos sufrido por tantos inocentes: niños, ancianos, mujeres y pobres de muchos países; por tantos hermanos y hermanas cristianos, víctimas de la discriminación, la persecución y el martirio en Oriente Medio y en distintas partes del mundo. Un largo tiempo en el que nuestra esperanza se ha mantenido gracias a la oración y a la urgencia en la prestación de ayuda. Hemos sentido fuertemente la necesidad y el deber de mantener alta nuestra esperanza, de defenderla casi del asalto repetido de una violencia que parece imparable. Y hemos tocado con la mano la verdad eterna que encierra la Navidad y revela el Evangelio.

El camino de la vida no pasa a través de los senderos del dominio y del poder, sino que recorre senderos escondidos de un amor que se hace débil, que elige no imponerse.

Dios no nos salva con un gesto de fuerza, sino con el humilde signo de una disponibilidad infinita, que se ofrece a todos. Necesitábamos que la Omnipotencia se hiciera Niño.

Lo débil del mundo lo ha escogido Dios (1 Cor 1,27). Porque nos basta su gracia; y la fuerza se manifiesta plenamente en la debilidad (2 Cor 12,9). Solo así nos ha salvado en verdad, hasta las raíces más profundas, escondidas, oscuras a nuestro corazón. Porque si nos hubiera salvado con su potencia solamente, incluso la potencia benéfica de un milagro, nos habría curado del mal, sí, pero no habría transformado nuestros corazones.

Seguro que hemos visto –pero esto lo sabíamos ya, de siempre-, que el poder conoce esta ambigüedad, es decir, el poder de hacer el bien y el poder de hacer el mal. Pero siempre con potencia. Nuestro corazón confiaría en la potencia, esperando que fuese una potencia benéfica y no maléfica.

Dios, sin embargo, nos ha salvado del mal, no con la potencia, sino con la debilidad del amor. Así es como hemos sido realmente sanados, porque hemos experimentado que el amor, cuando es auténtico y radical, nos salva. Nos salva hasta de nosotros mismos, de nuestro afán de poder, de nuestra confianza en la fuerza, de la ilusión de poseer la vida gracias a la fuerza.

Esta es la salvación: confiar, en fin, en el amor.

Confiar en que no hay otra cosa que transforme el corazón, ninguna otra cosa cambia el mundo. La violencia que últimamente nos rodea y que parece ser el único lenguaje vigente se vuelve impotente ante el amor que salva.

Necesitábamos que alguien, antes de nosotros y por nosotros (Cristo padeció por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas, 1 Pe 2,21), recorriese este camino, este humilde sendero, para decirnos que este camino es auténtico, es el único camino verdadero. Y es en este camino hasta el final, hasta aquella cruz donde el amor –el amor débil y vencido- se entrega a sí mismo, para renacer vivo para siempre.

La fuerza y la violencia que experimentamos en este tiempo, por tanto, nos podrán quitar todo, pero no la vida que nace de aquel amor; esa vida se nos ha dado para siempre.

Esto es la Navidad, que este Niño nos tome de la mano y nos conduzca por este camino, el que Dios ha elegido; allí donde solo al amor le entregamos nuestro corazón, allí donde somos salvos de verdad.

Detenemos entonces nuestra mirada en la gruta de Belén para ver que Dios ha elegido lo más alejado a la fuerza, lo más extraño a la potencia: Dios ha elegido el cuerpo de un niño.

Feliz Navidad a todos.

Fray Pierbattista Pizzaballa, OFM

Custodio de Tierra Santa

lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre

(Lc 2,7)

Este largo año que está a punto de terminar ha visto cómo la violencia ha ido en aumento. Hemos sufrido por tantos inocentes: niños, ancianos, mujeres y pobres de muchos países; por tantos hermanos y hermanas cristianos, víctimas de la discriminación, la persecución y el martirio en Oriente Medio y en distintas partes del mundo. Un largo tiempo en el que nuestra esperanza se ha mantenido gracias a la oración y a la urgencia en la prestación de ayuda. Hemos sentido fuertemente la necesidad y el deber de mantener alta nuestra esperanza, de defenderla casi del asalto repetido de una violencia que parece imparable. Y hemos tocado con la mano la verdad eterna que encierra la Navidad y revela el Evangelio.

El camino de la vida no pasa a través de los senderos del dominio y del poder, sino que recorre senderos escondidos de un amor que se hace débil, que elige no imponerse.

Dios no nos salva con un gesto de fuerza, sino con el humilde signo de una disponibilidad infinita, que se ofrece a todos. Necesitábamos que la Omnipotencia se hiciera Niño.

Lo débil del mundo lo ha escogido Dios (1 Cor 1,27). Porque nos basta su gracia; y la fuerza se manifiesta plenamente en la debilidad (2 Cor 12,9). Solo así nos ha salvado en verdad, hasta las raíces más profundas, escondidas, oscuras a nuestro corazón. Porque si nos hubiera salvado con su potencia solamente, incluso la potencia benéfica de un milagro, nos habría curado del mal, sí, pero no habría transformado nuestros corazones.

Seguro que hemos visto –pero esto lo sabíamos ya, de siempre-, que el poder conoce esta ambigüedad, es decir, el poder de hacer el bien y el poder de hacer el mal. Pero siempre con potencia. Nuestro corazón confiaría en la potencia, esperando que fuese una potencia benéfica y no maléfica.

Dios, sin embargo, nos ha salvado del mal, no con la potencia, sino con la debilidad del amor. Así es como hemos sido realmente sanados, porque hemos experimentado que el amor, cuando es auténtico y radical, nos salva. Nos salva hasta de nosotros mismos, de nuestro afán de poder, de nuestra confianza en la fuerza, de la ilusión de poseer la vida gracias a la fuerza.

Esta es la salvación: confiar, en fin, en el amor.

Confiar en que no hay otra cosa que transforme el corazón, ninguna otra cosa cambia el mundo. La violencia que últimamente nos rodea y que parece ser el único lenguaje vigente se vuelve impotente ante el amor que salva.

Necesitábamos que alguien, antes de nosotros y por nosotros (Cristo padeció por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas, 1 Pe 2,21), recorriese este camino, este humilde sendero, para decirnos que este camino es auténtico, es el único camino verdadero. Y es en este camino hasta el final, hasta aquella cruz donde el amor –el amor débil y vencido- se entrega a sí mismo, para renacer vivo para siempre.

La fuerza y la violencia que experimentamos en este tiempo, por tanto, nos podrán quitar todo, pero no la vida que nace de aquel amor; esa vida se nos ha dado para siempre.

Esto es la Navidad, que este Niño nos tome de la mano y nos conduzca por este camino, el que Dios ha elegido; allí donde solo al amor le entregamos nuestro corazón, allí donde somos salvos de verdad.

Detenemos entonces nuestra mirada en la gruta de Belén para ver que Dios ha elegido lo más alejado a la fuerza, lo más extraño a la potencia: Dios ha elegido el cuerpo de un niño.

Feliz Navidad a todos.

Fray Pierbattista Pizzaballa, OFM

Custodio de Tierra Santa